舗装されるまでの「みち(道路)」

千歳の「みち(道路)」も、「けもの道」から始まりました。

人間が、けもの道をたどり、草木を踏み分けてできた「踏み分け道」

馬や馬車、荷車が通れるように草木を刈ってできた「土の道」

でこぼこだった道に、砂利が敷かれてできた「砂利の道」

狭かった「みち(道路)」も拡幅されるようになり、長い時間をかけて「みち(道路)」は少しずつ形を変えてきました。

やがて、自動車ができると、その普及に合わせて「みち(道路)」は大きく姿を変えていきます。

|

道路歴史館写真 (写真をクリックすると大きく表示されます) |

|

|

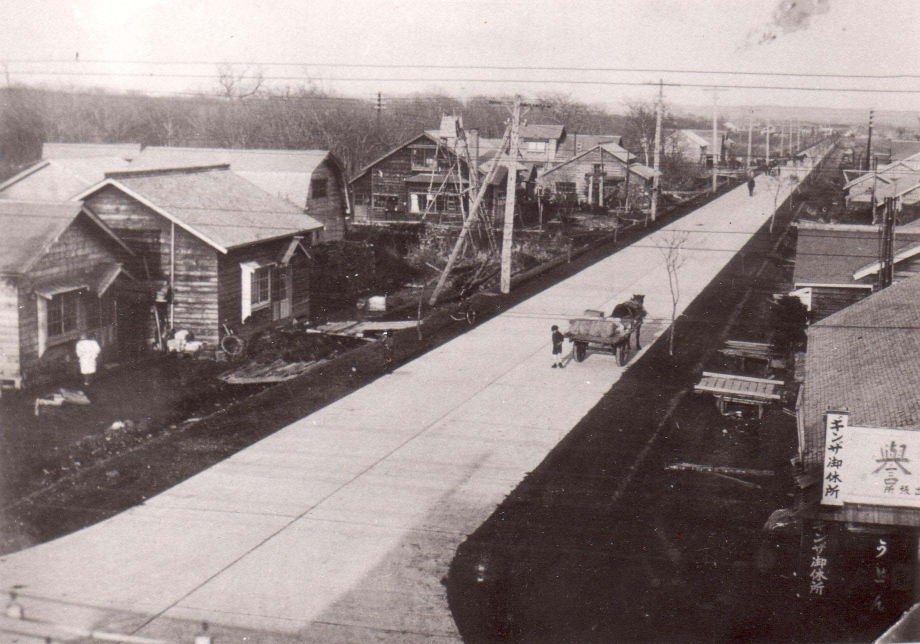

大正8年 千歳橋 (JPG,90KB) |

大正11年 山線木橋 (写真:1.JPG,104KB) |

舗装される「みち(道路)」

当初の舗装は、コンクリート舗装が一般的で、道内では帯広に続き、千歳でも昭和16年に千歳駅から海軍航空隊(現在の航空自衛隊千歳基地)までを、コンクリート舗装しています。(写真:2.JPG,101KB)

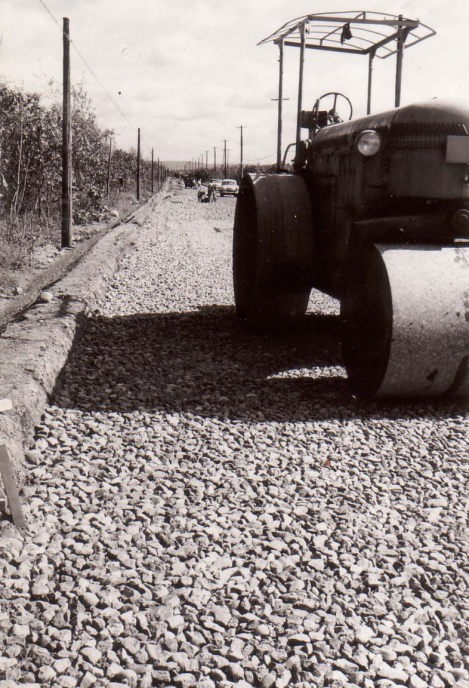

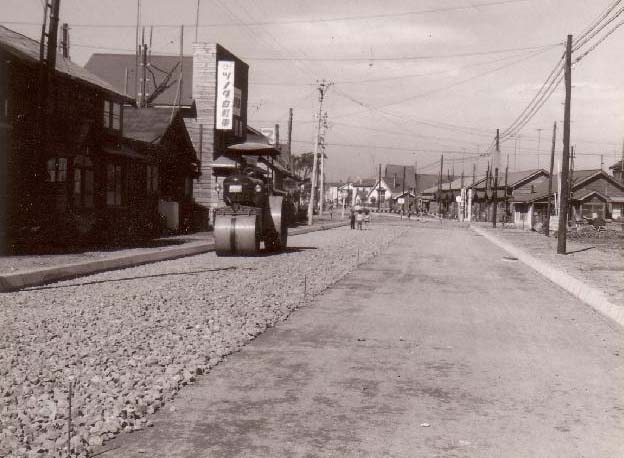

昭和27年、当時最新技術であったアスファルト舗装が国道36号で実施されました。(写真:3.JPG,87KB)

国道36号が舗装されても、市道の多くは舗装されず、土ほこりが起きないようにアスファルト乳剤を散布したものがほとんどでした。

市道での舗装は、昭和30年代から始まります。

生活道路での舗装は、昭和50年頃まではトペカ舗装といい、5~10センチメートルの砂利を敷きならし、その上にアスファルトを3センチメートル程度敷いたものでした。土ほこりを抑えたり、平らにして急速に進む自動車交通に対応できるようにしたものでした。

しかし、年数が経つと凍上などで損壊していく度合いも高かったことから、昭和50年の冬季には、市内の数箇所を掘り凍結深度を調査し、千歳の凍上にも耐えうる道路構造を独自につくりました。

昭和51年から昭和61年までは、この千歳市仕様で整備し市道舗装率は52.8%にまでなりました。

その後、寒冷地での生活道路舗装基準もでき、現在の道路構造となり、令和5年4月1日現在の市道舗装率は85.9%となっています。

|

道路歴史館写真 (写真をクリックすると大きく表示されます) |

||

|

昭和16年 駅前通 (写真:2.JPG,101KB) |

昭和27年 国道36号 (写真:3.JPG,87KB) |

昭和33年 新橋通維持工事 (JPG,102KB) |

|

年号 |

西暦 |

あゆみ |

|

文化年間 |

1804年~ 1817年 |

千歳と美々の間で荷馬車を使用する。 |

|

安政4年 |

1857年 |

千歳と島松の間に、幅二間(3.6メートル)の道路をつくる。 |

|

明治6年 |

1873年 |

札幌から函館までを結ぶ、札幌本道という馬車道(砂利道)を整備する。 |

|

明治25年 |

1892年 |

北海道炭鉱鉄道が、室蘭から岩見沢までを開通する。明治中期になり鉄道が普及し始める。 |

|

大正15年 |

1926年 |

私鉄北海道鉄道が、苗穂から沼ノ端までを開通する。 |

|

昭和16年 |

1941年 |

千歳駅から海軍航空隊まで、道内2番目となるコンクリート舗装をする。 |

|

昭和27年 |

1952年 |

当時最新技術であるアスファルトにより国道36号(弾丸道路)を舗装。 |

|

昭和34年 |

1959年 |

市道第二停車場線(中央大通、幅員9メートル、延長324.6メートル)を舗装。 |

|

昭和36年 |

1961年 |

由仁街道(東大通、幅員6.5メートル、延長1,120メートル)を舗装。 |

|

昭和38年 |

1963年 |

仲の橋通(駅前通との交差点から市役所前まで)を舗装。 (写真:5-1.JPG,51KB) |

|

昭和41年 |

1966年 |

自動車の普及が進み、市内自動車台数は、3.1世帯に1台となる。 |

|

昭和42年 |

1967年 |

市内バスを運行開始する。 (写真:1.JPG,104KB) は大正12年鉄橋に架け替えられる前の木橋です。 |

|

道路歴史館写真 (写真をクリックすると大きく表示されます) |

|

|

昭和30年代初期 友楽通(ニューサンロード) (JPG,77KB) |

昭和36年 由仁街道(東大通) (写真:4.JPG,97KB) |

|

昭和38年 仲の橋通 (写真:5-1.JPG,51KB) |

昭和38年 もりもと横 (写真:5-2.JPG,279KB) |

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

お問い合わせは、建設部道路建設課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。